三菱商事など16社が核融合スタートアップに出資、その狙いとは?

核融合エネルギーが拓く未来市場

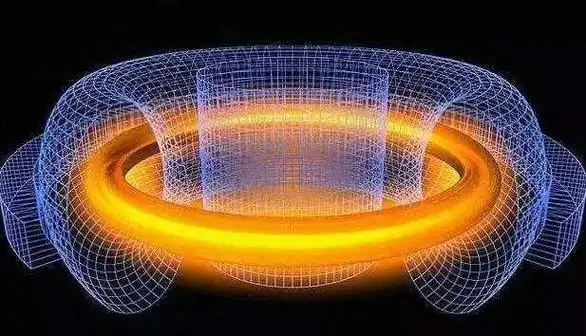

近年、脱炭素社会の実現に向け、再生可能エネルギーに次ぐ「第3の選択肢」として注目を集める核融合エネルギー。太陽のエネルギー生成原理を地上で再現するこの技術は、二酸化炭素を排出せず、燃料となる重水素は海水からほぼ無尽蔵に採取可能であり、安全性や持続性の面でも優れる「究極のクリーンエネルギー」と期待されています1。

国際エネルギー機関(IEA)の予測では、核融合発電の商用化が2030年代後半に始まり、2040年代には世界市場規模が数十兆円に達すると見られています。こうした背景から、米国を中心に民間企業の参入が加速。2023年には米スタートアップのCommonwealth Fusion Systemsが20億ドル超の資金調達を達成するなど、グローバルな開発競争が過熱しています。

三菱商事を中心とした日本勢の戦略的投資

この潮流に日本企業も本格参戦を表明。2025年3月、三菱商事(8058)をはじめとする国内16社が、京都大学発の核融合スタートアップ京都フュージョニアリングへ総額150億円の出資を実施しました。同社は2019年設立以来、核融合炉の周辺装置やプラントエンジニアリング技術の開発で国際的な評価を獲得。欧米の研究機関や企業との取引実績を持ち、日本発の技術でサプライチェーン構築を目指しています1。

三菱商事の出資意図は、中期経営戦略で掲げる「脱炭素社会への貢献」と「イノベーションを通じた社会課題解決」に直結します。同社は2023年5月に京都フュージョニアリングへ初出資した後、2024年4月には宇宙スタートアップのスターラボスペースにも資本参加するなど、次世代エネルギー分野でのポートフォリオ拡大を推進19。今回の複数社による共同出資は、技術リスクを分散しつつ産業化に向けたエコシステム形成を加速する戦略と見られます。

関連株の市場動向と投資家の注目ポイント

核融合関連株は、現時点で直接的な業績貢献は限定的ながら、中長期的な成長期待から機関投資家の関心を集めています。注目銘柄の例を以下に挙げます。

1. 三菱商事(8058)

総合商社の雄であり、核融合を含む次世代エネルギー事業を「成長ドライバー」と位置付け。2023年度の研究開発投資額は前年比15%増の1,200億円に達し、スタートアップ支援プログラム「京都大学・三菱商事Startup Catapult」を通じた技術囲い込みも進めています1。2025年3月時点の株価は3,450円(前年比+22%)と堅調推移。

2. 三菱マテリアル(5711)

金属素材メーカーで、核融合炉の構造材料開発に不可欠な耐熱合金技術を保有。2024年11月にはナノ粒子スタートアップのイルミナスに出資し、材料分野での協業を強化2。2025年3月の株価は4,120円(同+18%)。

3. 日本製鉄(5401)

高温環境下で使用される磁性材料の開発に強み。2024年度に核融合向け超伝導コイルの試作を開始し、政府の補助金獲得を目指す動きが報道されています。

4. キーエンス(6861)

精密計測機器メーカー。核融合実験装置のプラズマ制御システム向けセンサー供給で実績があり、技術特許の出願件数が急増中。

産業化への課題と今後の展開

核融合の実用化には依然として高いハードルが存在します。例えば、プラズマの安定維持には1億度以上の超高温環境が必要で、装置の耐久性やコスト面での課題が残されています。しかし、日本は「フュージョンエネルギー・イノベーション戦略」を掲げ、2035年頃の原型炉建設を目標に官民連携を強化。2024年度の関連予算は前年度比3倍の600億円に拡大し、スタートアップ支援基金も創設されました1。

京都フュージョニアリングは、三菱商事らの資金を基に、2026年をメドに核融合炉の主要部品となるブランケットモジュールの量産化を計画。これが実現すれば、欧米勢に対し部品供給で優位性を確立できると期待されます。

投資戦略の考察

核融合関連株への投資は、ハイリスク・ハイリターンの性格が強いため、分散投資が鍵となります。短期的には技術開発の進捗発表や政府補助金関連のニュースが株価を揺さぶる要因に。中長期では、三菱商事のような総合商社が持つグローバルサプライチェーン構築力や、キーエンスのような部品メーカーの技術特許ポートフォリオが勝敗を分ける可能性が高いでしょう。

脱炭素投資の潮流は今後さらに加速し、核融合は太陽光や風力に続く「第3の波」として市場をリードするかもしれません。日本企業が技術優位性を維持できるか、2025年はその分水嶺となる年と言えそうです。